Wenn nichts bleibt, außer Menschlichkeit

Der einst mehrheitlich christliche Libanon ist ein gepeinigtes Land: Bürgerkrieg, Wirtschaftscrash, Unterwanderung durch Islamisten. Doch gerade in der größten Not zeigt sich der Wert von gelebter Nächstenliebe. Unterwegs mit den Franziskanern in Beirut.

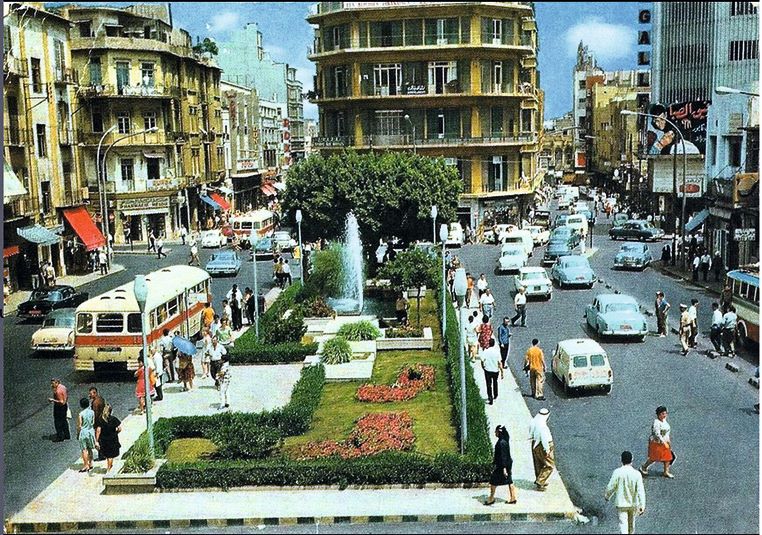

Ach Beirut, du Anmutige, du Grazile, ja Graziöse. Ein Blick ins Fotoalbum macht eine fast vergessene Welt lebendig: die Palmen entlang der „Corniche“ am Mittelmeer, die feinen Lokale, die kurzen Röcke, die Lebensfreude, die aus all dem förmlich ruft: Ja, hier in der Hauptstadt des Libanon lässt es sich leben! Vormittags Skifahren oben im Gebirge des Mount Lebanon und abends, mit Blick auf Sandstrand und wogende Wellen, den Tag ausklingen lassen bei einem Gläschen Château Musar, gekeltert von einer tiefgläubigen christlichen Familie in den Höhen über Beirut. „Schön war das“, sagt Madame Seada, „und lange ist es her.“ Die Dame hat sie miterlebt, diese wilden Tage Beiruts, damals in den 1960er- und frühen -70er-Jahren, als die Stadt ihren Beinamen „Paris des Nahen Ostens“ erhielt.

Der Besuch der alten Dame

Jetzt ist Seada 85 Jahre alt und führt durch das, was ihr geblieben ist: ein kahler Raum, darin Kasten, Bett und ein Kühlschrank, der nur zwei Stunden am Tag kühlt – mehr Strom gibt es nicht, und selbst der ist eigentlich zu teuer für die Dame. Sie kramt Kekse hervor, reicht sie den Besuchern und scherzt bald mit den beiden Franziskaner-Mönchen, die vorbeigekommen sind.

Dabei hätte die einstige Schneiderin genug Grund zur Klage: ihre frühere Wohnung – zerstört durch die Explosion im Hafen von Beirut vor fast vier Jahren. Ihre Medikamente, die sie gegen den hohen Blutdruck braucht – für sie längst nicht mehr leistbar. Ihre Ersparnisse – auf einer Bank, die wie so viele in Konkurs ging. „Aber ich sage euch eins: Ich zwinge mich zu lachen, denn es ist besser, als zu weinen“, sagt Seada und blickt in die Runde. „Ohne euch wäre ich schon längst tot.“ Neben Pater Jihad und Pater Najib sitzt Vanessa, eine junge Frau mit langem schwarzen Haar, die als Helferin mit den beiden Franziskaner-Mönchen ihre Runden dreht. „Aber, aber, Madame Seada“, entgegnet sie ihr sanft, „wer wird denn so was sagen? Wir brauchen Sie doch noch. Wer sonst erzählt denn hier die besten Geschichten?“ Dann streichelt sie der Dame zärtlich über die Hände, umarmt sie, misst den Blutdruck und reicht ihr die mitgebrachten Medikamente.

Nur draußen, im marmorverkleideten Entrée des Hauses, einem letzten Relikt des einstigen Wohlstands seiner Bewohner, stockt Seada kurz. „Ganz oben, im 8. Stock, lebt meine Schwester. Sie ist fast blind und kann nicht herunter. Der Lift fährt nicht, weil der Strom fehlt. Und ich bin mit meinen Füßen zu schwach für die vielen Stiegen. So können wir einander nicht treffen. Das tut mir weh.“

Eine zweite Blüte

Ach Beirut, du Angegriffene, du Verwundete, ja Verwaiste. Was ist nur mit dir geschehen? Wer das verstehen will, ist im Auto mit den beiden Franziskaner-Mönchen und ihrer jungen Helferin nicht schlecht positioniert. Es geht durch eine Stadt im Niedergang, in der drei von vier Menschen alles verloren haben und absolut arm sind, und damit auch zu Menschen, die einst so lebten wie viele in Europa: Mittelschicht, anständiges Einkommen, gutes Auskommen. All die luxuriösen Wolkenkratzer, die an der Scheibe vorbeiziehen, zeugen sogar noch von viel mehr. Ein Boom, der Beirut 1990 erfasste, nach 15 ausgestandenen Bürgerkriegsjahren. Hatten sich in dem komplizierten konfessionellen Geflecht, das den Libanon prägt, am Ende Christen wie Muslime gegen- und untereinander bekriegt, so stand danach bald alles auf Aufbruch. „Ach, was waren das für Jahre“, schwärmt Souad, eine Frau mit eingefallenen Wangen: „Morgens gingen wir in die Kirche, abends in die Restaurants und Bars und die Wochenenden verbrachten wir am Meer. Es fehlte uns an nichts.“ Souad ist 64 und damit eine Generation jünger als Madame Seada. Sie erlebte die zweite Blüte ihrer Stadt. Beirut, das war nach all dem Krieg ein Rausch der Sinne, ein Ort, den es sonst so nirgends in der arabischen Welt gab. Frei, fröhlich und zugleich dennoch fromm.

vSouad und Seada – beide sind maronitische Christinnen und es gewohnt, in der konfessionellen Vielfalt ihres Landes zu navigieren. Die Maroniten, gegründet von einem Einsiedlermönch, später verbündet mit den Kreuzrittern, stiegen zur größten christlichen Gemeinschaft im Libanon auf. Einer der ihren stellt laut Verfassung stets den Präsidenten, die Sunniten den Premier, die Schiiten den Parlamentsvorsitz. Doch so logisch das in der Theorie klingt, so konfus und korrupt fiel es in der Praxis aus. So sehr, dass es das Land, kaum größer als Kärnten, in den Abgrund trieb und viele der Christinnen und Christen in die Flucht. Stellten sie in den 1950er-Jahren noch die Mehrheit der Bevölkerung, ist ihr Anteil auf etwa 35 Prozent zurückgegangen – was dennoch der mit Abstand größte im Nahen Osten ist.

Inflationsrate: 268 Prozent

Souad ist eine Frau, die ihr Leben lang arbeitete, Erspartes auf die Seite legte und am Ende umgerechnet 65.000 Euro auf der Bank hatte. Heute steht sie in der Früh auf, holt sich vom Markt das billigste Fladenbrot, isst dazu morgens eine Banane und trinkt heißes Wasser, in das sie ein Löffelchen löslichen Kaffees rührt. Mittags kocht sie Bohnen mit Reis, manchmal Nudeln, immer gleich für zwei Tage. Wann sie zuletzt Fleisch aß, weiß sie nicht mehr. „Vielleicht in einem früheren Leben“, sagt sie nur und versucht dabei zu schmunzeln. Selbst zu Weihnachten konnte sie sich keines leisten. Denn all ihre Ersparnisse waren nach dem Crash der Wirtschaft und mit der weltweit höchsten Inflationsrate von 268 Prozent plötzlich nur mehr 1.000 Euro wert.

Dieser Betrag ist längst verbraucht. Die Preise steigen derart rasch, dass man sich in den Geschäften keine Mühe mehr macht, neue Schilder in lokaler Währung, dem libanesischen Pfund, aufzustellen. Die höchste Banknote von 100.000 Pfund ist mittlerweile weniger als einen Euro wert. Wer etwas will, braucht Dollar. Wer die nicht hat, hungert. „Ganz ehrlich, würde ich nicht gläubig sein, wäre ich schon vom Dach des Hauses gesprungen“, sagt Souad, blickt ernst und bekreuzigt sich vor dem Bild des Heiligen Charbel, der im Libanon omnipräsent ist. Sie lebt gemeinsam mit ihrer Schwester Barbara in einer langsam verfallenden Wohnung.

Brächten nicht die Franziskaner mit Vanessa und ihrem Team regelmäßig Lebensmittelpakete vorbei, wären die beiden Frauen wohl schon verhungert. „Ich bete jeden Tag darum, dass wir gesund bleiben“, sagt Souad, „denn wer einen Arzt braucht, ist verloren. Bei der Rettung fragen sie dich gleich am Telefon, ob du 200 Dollar hast, sonst fahren sie erst gar nicht los, dich abzuholen.“ Und trotzdem, nachdem Souad von all ihrem Leid erzählt hat, spürt man in ihr eine innere Ruhe aufkommen. Eine Gewissheit von etwas Besserem, die ihr einzig der Glaube schenkt.

Ein Inferno mit Folgen

Bräuchte es ein Datum, an dem sich der Beginn dieser Kernschmelze der libanesischen Gesellschaft festmachen ließe, wäre es wohl der 4. August 2020. Schon zuvor hatten die ausufernde Korruption und der Zuzug von über einer Million Kriegsflüchtlingen aus dem Nachbarland Syrien die Fundamente des Landes ins Wanken gebracht. Die Explosion eines mit 2.750 Tonnen Ammoniumnitrats gefüllten Getreidespeichers im Hafen brachten diese aber vollends zum Einsturz. Die drittgrößte je von Menschen verursachte Explosion, gleich nach den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, entfachte ein Inferno, welches den Libanon in den Abgrund riss.

All die konfessionellen Bruchlinien, all das Treiben einer staatstragenden Terrormiliz wie der Hisbollah, all der Schlendrian einer mehr der Mafia gleichenden Kaste an Politikern, brachen auf wie ein offenes Geschwür.

„Es fühlt sich an, als wärst du Passagier in einem Wagen mit Autopilot, der mit rasender Geschwindigkeit direkt auf eine Betonmauer zusteuert“, sagt Vanessa, „Du siehst, dass der Aufprall kommen wird und bist ihm doch machtlos ausgeliefert.“ Sie ist eine taffe Frau, die ihr Leben mit einer Mischung aus Abgeklärtheit und Herz meistert.

Weiter geht es zu Katja. Vanessa lässt sich nichts anmerken, als diese die Tür zum Zimmer ihres Mannes Naji öffnet, der schwerkrank in seinem Bett liegt. „Und, hast du ihn schon abgesaugt?“, fragt Vanessa gleich, während sie Katja zur Begrüßung umarmt und ihr die mitgebrachten Medikamente reicht.

35 Jahre lang arbeitete Naji als Drucker bei einer Tageszeitung, kaufte von den Ersparnissen ein ganzes Haus und zeigte sich in seiner Pfarre großzügig. Zuletzt aber verschlechterte sich sein Gesundheitszustand stark, er stürzte, brach sich die Rippen und musste 14 Tage im Spital bleiben, wo ihm ein Teil seiner Lunge entfernt wurde. 7.000 Dollar stellte das Krankenhaus für den Aufenthalt in Rechnung. Es waren Najis letzte Ersparnisse, nachdem er das Haus schon zuvor verkaufen musste. Man merkt seiner Frau Katja an, dass ihr der Austausch mit Vanessa guttut. Das Gefühl, dass da jemand kommt, sich kümmert und zuhört, sobald sie ihr Herz ausschüttet. Das ist selten geworden in einem Land, das kollektiv abgestürzt ist. Alle strampeln, um nicht unterzugehen, und merken dabei gar nicht, wie sie mit ihren verzweifelt ringenden Händen die noch Schwächeren unter Wasser tauchen. Vanessa und die Franziskaner werden so zu einer Art Rettungsring in einem Pool voller Piranhas.

Geld oder Leben?

„Wir sind die glücklichsten Depressiven aller Zeiten.“ Das sagt George, als es bereits dämmert. Er und seine Familie sind die letzte Station auf Vanessas Route durch Beirut.

Am Tag der Explosion im Hafen hatten sie die Stadt für einen Ausflug verlassen, was ihnen das Leben rettete, da ihre Wohnung nah an der Stätte des Infernos liegt. Doch wie in so vielen Gesprächen kriecht bald der Sarkasmus in jeden weiteren Satz. Denn wie sonst soll man damit umgehen, dass George, der als Lehrer Englisch und Geschichte unterrichtete, von seiner Pension, die einst umgerechnet 1.660 Euro ausmachte, nach dem Crash des Pfunds jetzt noch 25 Euro im Monat bleiben? Zudem ist er Dialyse-Patient und muss zur Behandlung drei Mal in der Woche ins Spital. Mit dem Staatsbankrott brach auch die Krankenversicherung zusammen. Nun wird er nur noch gegen Bares an die Geräte angeschlossen. 350 Dollar sind dafür im Monat fällig. Und die Ersparnisse der Familie schrumpfen mit jedem weiteren Termin dahin. „Das ist doppelt bitter, da wir das Geld eigentlich für die Ausbildung unserer Kinder gespart hatten“, sagt George und blickt auf Sohn Paul, der 14 ist, und Rita mit ihren zwölf Jahren. Schon sucht er nachts nach Wegen, mit seiner Familie das Land zu verlassen, so wie es bereits viele vor ihm taten, gerade gut ausgebildete Christen. „Doch ich bin alt und krank. Wer will mich denn noch?“

Die Wunde Jesu

Es fällt schwer, mit all dieser Traurigkeit umzugehen. Selbst einem wie Pater Jihad. Er ist ein gewitzter Franziskaner, der häufig dabei ist, wenn es hinausgeht zu den Schicksalen, die sich in ihrer Tragik oft kaum mehr fassen lassen. Es geht ihm dabei um Beistand, darum, dass die Menschen spüren, dass ihre Kirche sie nicht im Stich lässt, selbst wenn sie das Scheitern eines ganzen Staates nicht kompensieren kann. Er führt hinein in die Kirche St. Joseph und betet für all die Menschen, die er bei seinen Familienbesuchen trifft.

Mit ihrem Hilfswerk Pro Terra Sancta versorgen die Franziskaner 16.000 Menschen im Libanon direkt. Von Kirchen und aus Pfarrgemeinden erhalten sie die Informationen, wer in einem Land, in dem plötzlich so viele arm sind, ihre Hilfe am dringendsten braucht. Ihn und seine Mitbrüder nehmen die Schicksale dieses Landes, das in völlige Dunkelheit verfallen ist, sichtlich mit. „Bei uns blutet die Wunde Jesu offener als anderswo“, sagt Pater Jihad, „und daher braucht es wohl auch das Licht der Welt weit dringender.“

Heimat der Maroniten

Biblische Erwähnung findet der Libanon, und dabei besonders dessen Zedern, bereits in den Psalmen. Später wirkte der Apostel Petrus dort entlang der Küste. Der heilige Maron von Beit, ein christlicher Eremit, gab einer ganzen Religionsgemeinschaft ihren Namen. Die syrisch-maronitische Kirche von Antiochien ist mit Rom uniert und erkennt den Papst als ihr Oberhaupt an. Ihr Wirken wurde für den Libanon prägend. Bis vor 100 Jahren stellten Christen die Mehrheit der Bevölkerung. Erst mit dem Bürgerkrieg und der jetzigen tiefen wirtschaftlichen Krise, schrumpfte ihr Anteil wegen enormer Emigration auf etwa ein Drittel.