Ein Missionar als Weltenwandler

Der neue Papst fasziniert vom ersten Augenblick an. Wie die Mathematik Robert Francis Prevost prägte, er sich als Augustiner-Missionar in Peru seine Sporen verdiente, die Weltkirche besser kennt als die meisten – und was er nun als Leo XIV. verändern wird.

Der Himmel ist staubig-orange, die Hitze drückt auf ein kleines Dorf weit im Norden von Peru. Wir schreiben das Jahr 1985, in den USA regiert Ronald Reagan, im Vatikan Papst Johannes Paul II. und unter den Anden schiebt Robert Francis Prevost, ein 30 Jahre alter Augustinerpater aus Chicago, ein klappriges Fahrrad über einen holprigen Pfad. Sein schwarzer Habit ist schmutzig, die Sandalen sind abgewetzt. In seiner Hand hält er ein kleines Notizbuch, gefüllt mit Namen von Familien, die er besuchen will. Es ist die Zeit des „Leuchtenden Pfades“, einer marxistischen Terrorbewegung, die Dörfer in Angst versetzt. Prevost, der Amerikaner, ist in einer ihm fremden Welt gelandet: Armut, Gewalt und Misstrauen prägen das Leben. Doch sein noch holpriges Spanisch und sein Lächeln öffnen ihm die Türen. „Die Menschen hier haben mich gelehrt, was es heißt, ein Hirte zu sein“, wird er später sagen. In Chulucanas sucht er seine „Schafe“. So drückt es Schwester Karina Beneder aus, eine österreichische Franziskanerin aus Zwettl. „Sie sind ihm gerne gefolgt, weil sie in ihm einen guten Freund und Seelsorger gespürt haben“, sagt sie, die selbst seit Jahren in Perus Peripherien tätig ist.

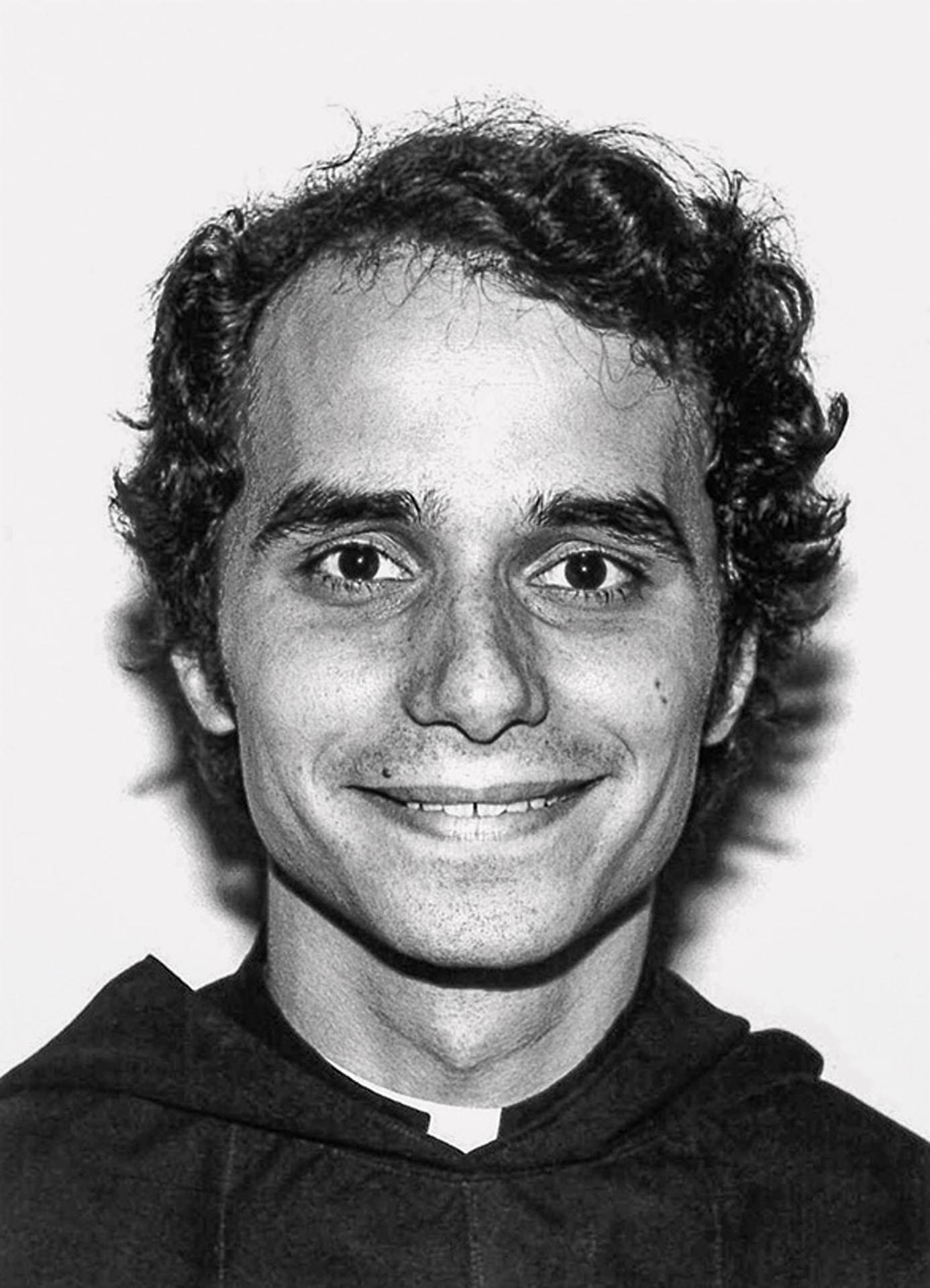

Der, der immer lächelte

Prevost gründet Gemeinschaften, fördert junge Priester und wird für viele ein Anker in einer Zeit, in der Hoffnung ein rares Gut ist. Die peruanische Zeitung „El Comercio“ beschreibt ihn als „einen Mann, der immer lächelte, auch in den dunkelsten Zeiten des Terrors“. Doch wer hätte in diesem staubigen Dorf, fernab der Zentren der Macht, geahnt, dass dieser einfache Missionar vier Jahrzehnte später als Papst Leo XIV. die Weltkirche führen würde? Sein Weg aus den Vororten Chicagos über die Ränder von Peru bis auf den Petersplatz ist eine Geschichte von Glaube, Demut und der Kunst, Brücken zu bauen – zwischen Kulturen, Kontinenten und Konfessionen. Wie wurde dieser Mann, der durch die Wüste radelte, zum „Löwen aus Amerika“, der eine Kirche in Zeiten von Kriegen, Klimakrise und KI führen wird? Seine Reise ist auch das Porträt eines Missionars, der die Welt von den Rändern her verstand, bevor er ihre Mitte fand.

Bügelbrett und Baseball

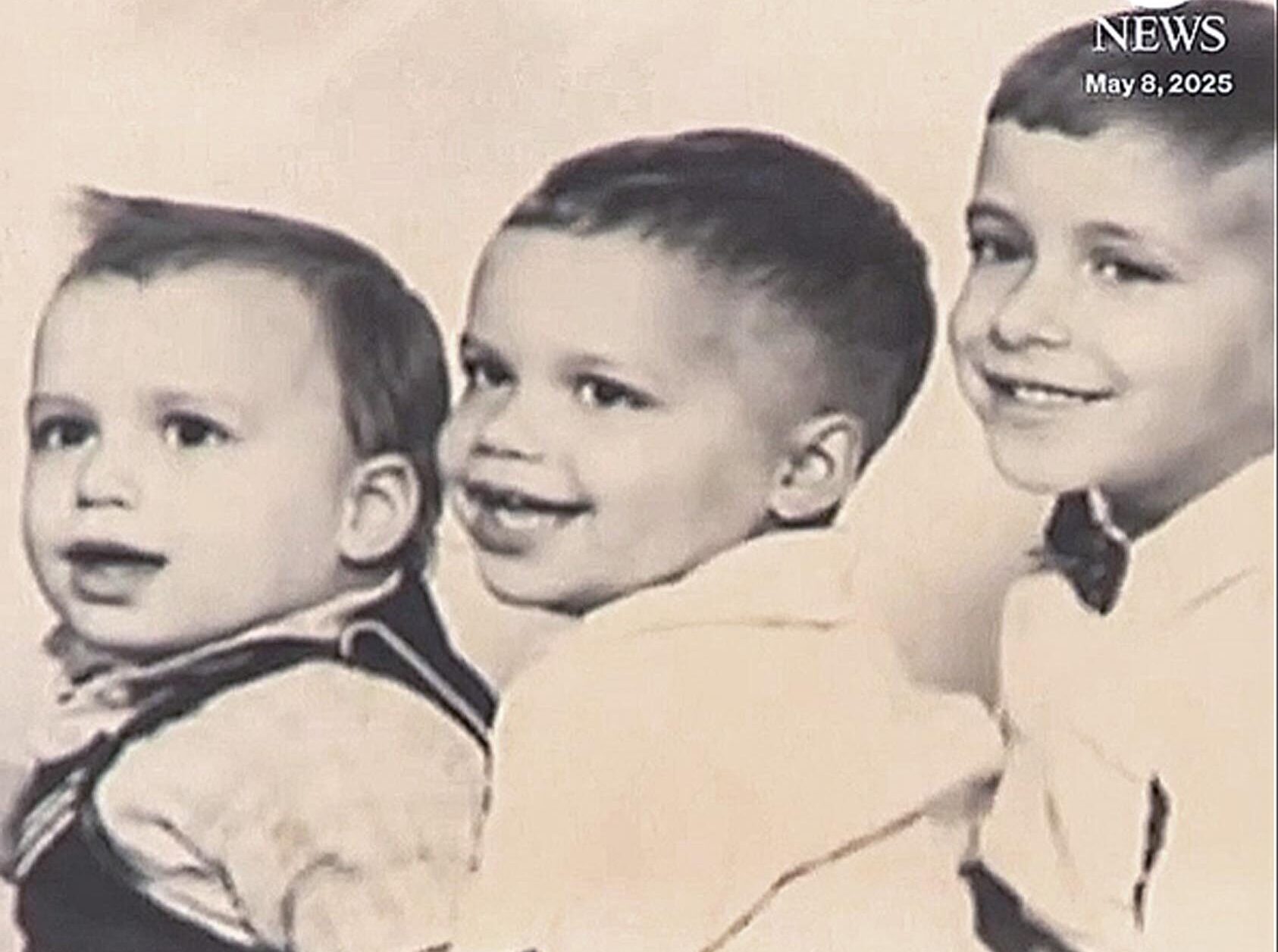

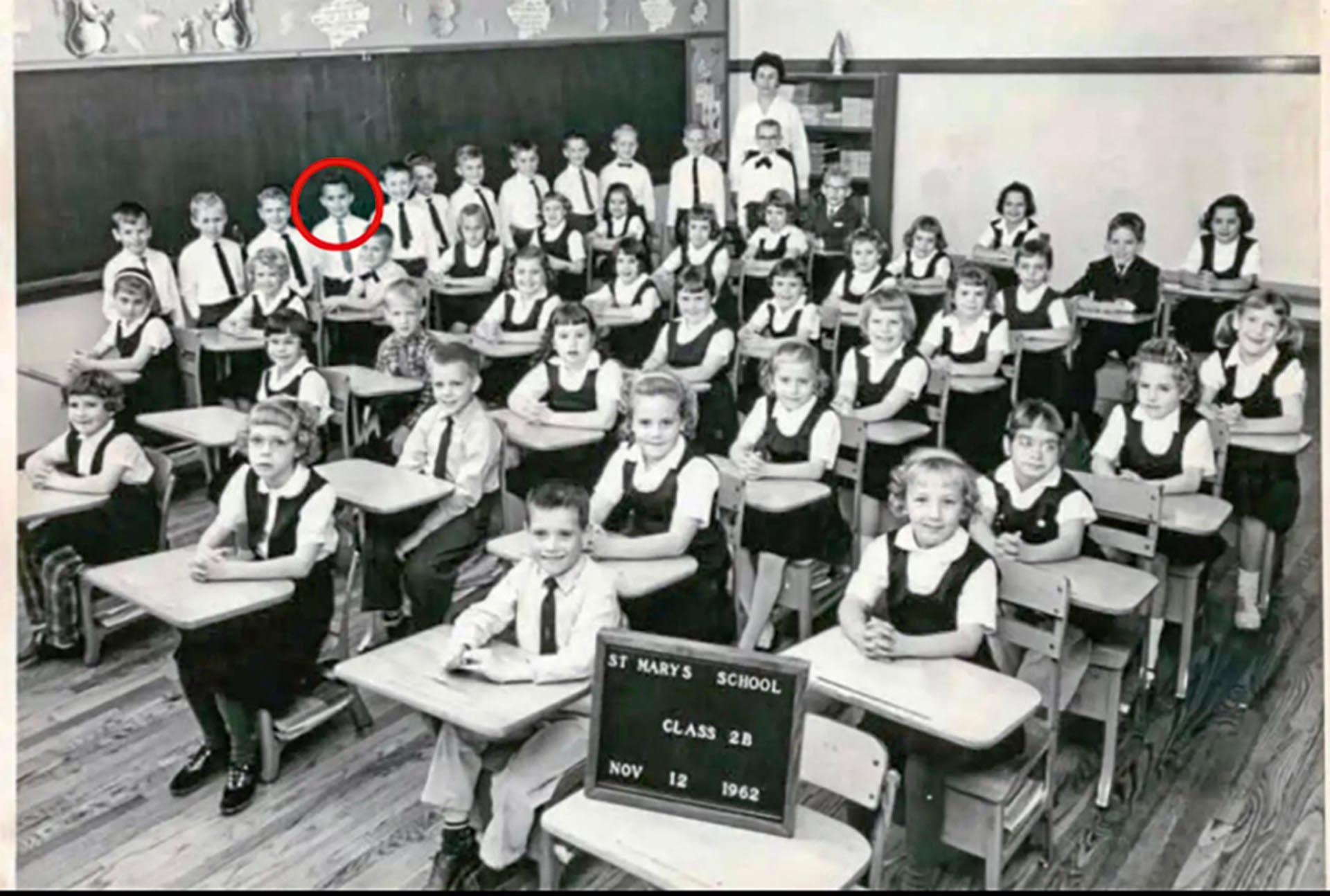

In der East 141st Place in Dolton, Illinois, sitzt der achtjährige Robert Prevost 1963 am Küchentisch eines bescheidenen Backsteinhauses. Der Duft von kreolischem Jambalaya, zubereitet von seiner Mutter Mildred Martínez, erfüllt die Küche. Mildred, eine Bibliothekarin mit Wurzeln in New Orleans, erzählt Geschichten aus ihrer Kindheit. Sein Vater, Louis Prevost, ist Weltkriegsveteran und Schuldirektor. Dann bedeckt Robert, der jüngste von drei Brüdern, das Bügelbrett seiner Mutter mit einem Tischtuch, sein improvisierter Altar. Er murmelt Gebete auf Englisch und Latein, die er als Ministrant in der St. Mary of the Assumption Church gelernt hat. „Er wusste schon damals, dass er Priester werden will“, erinnert sich sein Bruder John. Eine Nachbarin, beeindruckt von seiner Hingabe, prophezeit: „Robert wird der erste amerikanische Papst.“ Die Familie lacht.

Dolton, ein Arbeiter-Vorort südlich von Chicago, war ein Schmelztiegel aus katholischer Frömmigkeit und kreolischem Erbe. Roberts Mutter brachte die Wärme und die Gerichte des Südens in den frostigen Norden. „Unsere Küche war wie ein Magnet für die Geistlichen“, sagt sein Bruder. Mit 14 spaziert Robert durch Doltons Straßen in Richtung der Kirche, in der er im Chor singt. „Er hatte eine tiefe Spiritualität“, erinnert sich ein Highschool-Freund, „war aber auch einer, mit dem man Spaß hatte, sich ein Baseballspiel anschauen konnte.“

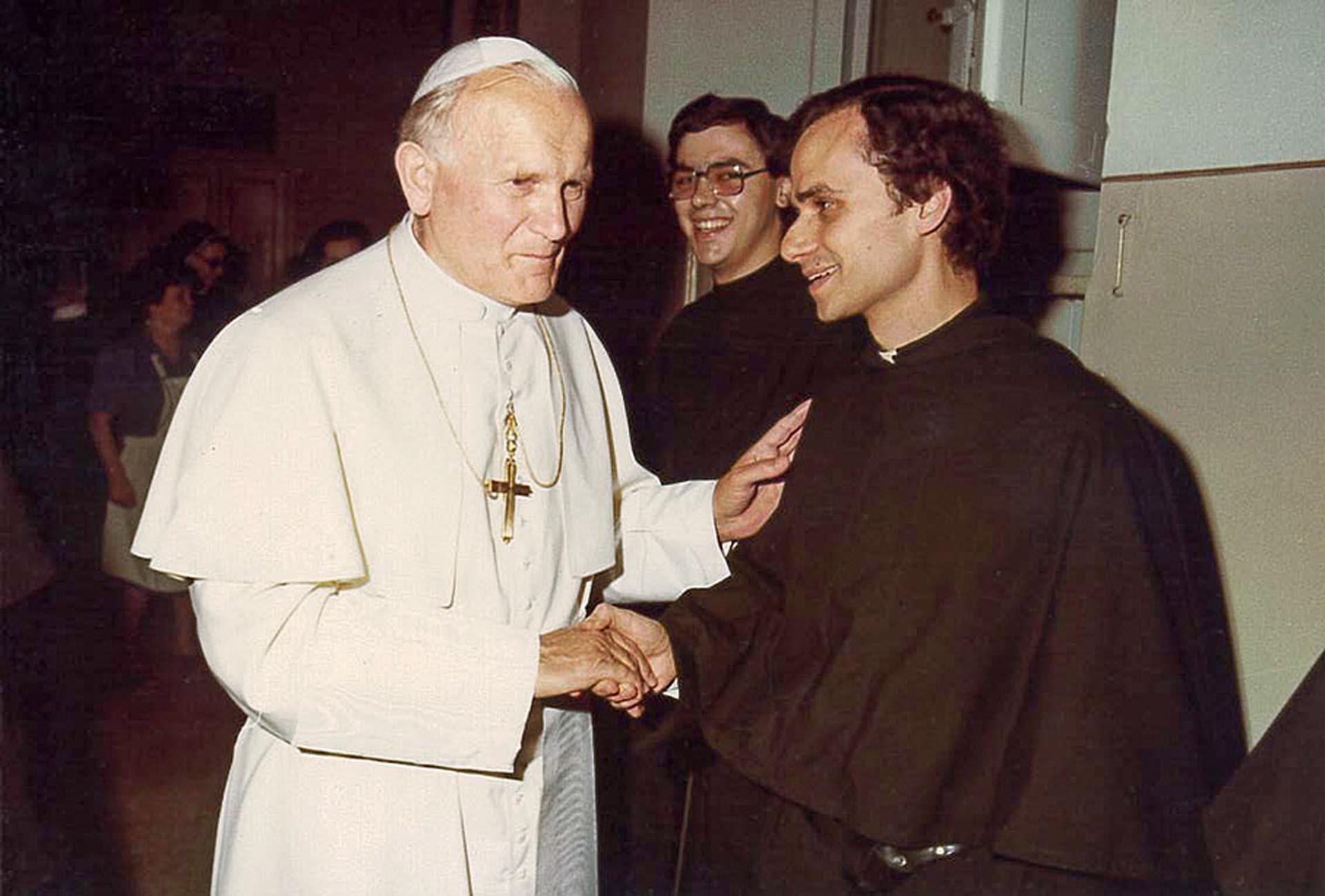

Schon wenig später büffelt Robert im Klassenzimmer eines katholischen High-School-Seminars in Michigan. Er trägt eine einfache Uniform, sein Notizbuch ist gefüllt mit mathematischen Gleichungen und Bibelzitaten. Seine Lehrer beschreiben ihn als „geradezu göttlich“ in seiner Hingabe. Nach dem Unterricht spielt er Tennis, cruist in einem alten Ford umher, liest aber auch in den „Bekenntnissen“ des Heiligen Augustinus und ist fasziniert. Sein Entschluss steht längst fest: Nach seinem Studium der Mathematik an der Villanova University der Augustiner in Philadelphia tritt er in den Orden ein, lernt Italienisch und studiert Theologie am Angelicum in Rom. Dort wird er 1982 schließlich auch zum Priester geweiht.

Prägende Jahre in Peru

Sechs Jahre danach beugt sich Prevost in einem stickigen Gemeindezentrum in Peru über ein zerknittertes Blatt, Zahlen und Diagramme skizzierend. Er plant, Mehl, Reis und Medikamente gerecht zu verteilen, trotz gestörter Versorgungslinien wegen des Terrors. „Niemand soll leer ausgehen“, sagt er auf Spanisch, die Stimme ruhig. Sein Mathematikstudium prägt ihn: „Zahlen brachten mir Ordnung bei“, scherzt er. Dann wendet er sich an María, eine Mutter: „Wie geht’s deinem Jüngsten?“ Seine Augen sind warm. „Mathematik war ein Werkzeug, aber Gott spricht im Herzen“, sagte er einst. Als ein Mann vorschlägt, nach Status zu teilen, lehnt Prevost ab: „Nach Bedarf.“ Später hilft er, Reis in Karren zu laden. Ein Kind zupft an seinem Habit und er kniet sich hin, lacht, als es ihm eine zerdrückte Blume reicht. Chulucanas lehrt ihn, dass Mission Logik und Liebe braucht.

In den späten 1990er Jahren sitzt Prevost in einem Gemeindezentrum in Buenos Aires, umgeben von Geistlichen aus ganz Südamerika. Ihm gegenüber, Jorge Mario Bergoglio, Erzbischof von Buenos Aires, dessen ruhige Autorität den Raum prägt. Prevost, der zu diesem Zeitpunkt das Priesterseminar in Trujillo in Peru leitet, nimmt an einer Konferenz über die Seelsorge in armen Gemeinden teil. Die beiden tauschen Gedanken über die Theologie des Volkes“ und die Rolle der Kirche in den Peripherien aus, finden Gemeinsamkeiten. „Ich spürte, dass wir die gleiche Sprache sprachen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren“, wird Prevost sich erinnern. Dass ihn der spätere Franziskus zu Höherem berufen würde, kann er da noch nicht ahnen.

Hinaus in alle Welt

Im Jahr 2001 wird Robert Prevost zum Generalprior der Augustiner gewählt, ein Amt, das ihn in zwölf Jahren durch fast 40 Länder führen wird. Von seinem Büro aus koordiniert er die missionarische Arbeit des Ordens, besucht Gemeinden, Schulen und Krankenhäuser, immer mit einem Fokus auf Bildung und Dienst an den Armen. „Seine Aufgabe war es, die Augustiner zu vereinen, von Nigeria bis Indonesien“, sagt ein Mitbruder. So formt sich sein Bild einer universalen Kirche.

„Er hatte eine Art, die Menschen zu erreichen, ohne sie zu überwältigen“, erinnert sich ein Mitbruder nach Prevosts Predigt in Kinshasa, der Hauptstadt des rohstoffreichen Kongos. „Er stellte Fragen, statt Antworten zu geben“, pflichtet ihm ein kenianischer Priester bei: „Er wollte verstehen, bevor er sprach.“ Bald gelangt „Father Bob“, wie ihn seine Ordensbrüder nennen, auch nach Asien, baut in Indonesien Brücken zwischen katholischen Gemeindeleitern und muslimischen Geistlichen. In der indischen Megametropole Mumbai erinnert sich bis heute eine Ordensschwester daran, wie Prevost sich in einem Slum in den Staub kniet, mit barfüßigen Kindern in zerlumpten Kleidern plaudert und die Pläne für den Ausbau eines Spitals vorantreibt.

Im August 2013 feiert Papst Franziskus eine private Messe mit den Augustinern in deren römischen Titelkirche gleich hinter der Piazza Navona. Der Raum ist still, nur das Rascheln der liturgischen Gewänder und der Gesang der Mönche sind zu hören. Prevost, der Franziskus erst seit wenigen Monaten als Papst kennt, ist überwältigt. In seiner Begrüßung nennt Prevost Franziskus „ein großes Geschenk“ für die Kirche. Nach der Messe spricht dieser kurz mit ihm: „Du kennst die Peripherien, Robert. Bleib dort, wo die Menschen dich brauchen.“

Zurück an den Start – als Bischof

Ein gutes Jahr später kniet Robert Prevost in der Kathedrale Santa María in Chiclayo vor Gläubigen, Priestern und dem Apostolischen Nuntius. Es ist der 12. Dezember, der Festtag Unserer Lieben Frau von Guadalupe, und Prevost wird zum Bischof geweiht. Die Ernennung durch Papst Franziskus hat Prevost überrascht. „Ich wollte in Peru bleiben, aber nicht als Bischof“, sagt er später mit einem Lächeln. Als sein Motto wählt er „In Illo uno unum“ – „In dem einen Christus sind wir eins“, der Aufruf des Heiligen Augustinus zur Einheit der Kirche. – Prevost wird es auch als Papst als seinen Wahlspruch belassen.

In Peru nimmt er aus Verbundenheit die Staatsbürgerschaft an und taucht ein in die Welt der armen Dörfer. Dort ist der Boden rissig, die Wasserquellen sind knapp und Brunnen gehören gebohrt. Bischof Prevost, im einfachen weißen Hemd, die Ärmel hochgekrempelt, macht präzise Striche für den baldigen Bau, schultert die Finanzierung, sorgt für eine rasche Umsetzung. Er denkt und er lenkt, dieser Ruf eilt ihm bald voraus.

Auch als er mit Migranten arbeitet, die aus dem Armenhaus Venezuela nach Peru fliehen, und er ihnen an ihrer Zufluchtsstätte Wege der Hoffnung vorzeichnet. Als El Niño mit Überschwemmungen ganze Viertel von Chiclayo verwüstet, Familien obdachlos macht und der Gestank von fauligem Wasser schwer in der Luft liegt, greift der Bischof zu den Gummistiefeln. Im durchnässten Gewand hilft er Freiwilligen, stapelt Sandsäcke, sorgt für die Verteilung der Hilfsgüter und betet nachts für seine Gemeinden.

„Die Eucharistie ist unser Herz“

Diese Gemeinden werden hart geprüft, als 2020 die Corona-Pandemie auch Peru erreicht und in den Lockdown zwingt. Die Kirchen sind geschlossen, die Gläubigen isoliert, doch Prevost findet einen Weg, sie zu erreichen. Er tippt Nachrichten in eine WhatsApp-Gruppe, die Hunderte von Priestern und Gemeindemitglieder verbindet, sendet Gebete, praktische Ratschläge und Worte der Hoffnung. „Die Eucharistie ist unser Herz“, schreibt er, „wir werden sie zu euch bringen.“ Er interveniert bei Behörden, um die Öffnung der Kirchen für begrenzte Gottesdienste zu ermöglichen und organisiert Lieferungen von Lebensmitteln für Familien in Not. Die österreichische Schwester Eva Schwingenschlögel von der Gemeinschaft der Seligpreisungen, die ihn in Peru erlebt, beschreibt seine Nähe: „Wir durften ihn als echten Hirten erfahren: gütig, demütig, intelligent, effizient, nah an seinen Gläubigen und Priestern.“ Eines Abends spricht Prevost per Videoanruf mit einer Gruppe von Jugendlichen, lacht über ihre Witze und ermutigt sie, im Glauben stark zu bleiben.

Als Vorsitzender der Kommission gegen Missbrauch der peruanischen Bischofskonferenz stellt sich Prevost Unangenehmem. „Wir müssen die Wahrheit suchen, auch wenn sie schmerzt“, sagt er ruhig. Seine Augen sind ernst, aber mitfühlend. Der Journalist Pedro Salinas, der einen großen Missbrauchsskandal aufdeckte, verteidigt Prevost gegen Vorwürfe der Vertuschung: „Er hat sich immer hinter die Opfer gestellt.“

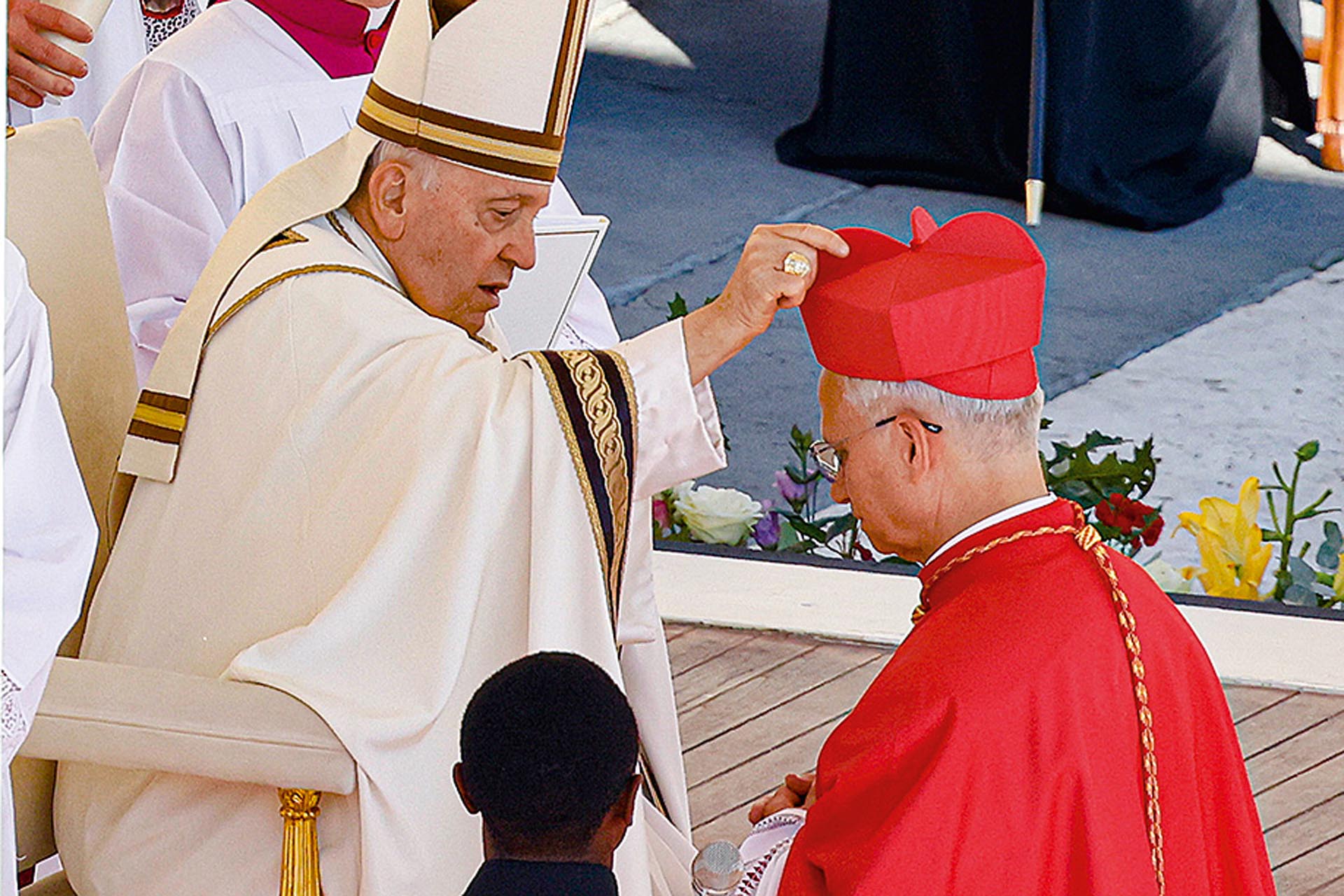

Als Franziskus am 21. April stirbt, hält der zum Kardinal aufgestiegene Prevost eine der Trauermessen. Nur knapp drei Wochen später tritt er auf die Benediktionsloggia und blickt auf die Menge des in abendliches Rosa getauchten Petersplatzes. „Der Friede sei mit euch allen!“, sind seine ersten Worte an die jubelnde Menge. „Friede“, kein anderes Wort wird in den nächsten Tagen häufiger von ihm ausgesprochen werden. Und dann das der „geeinten Kirche, die zum Ferment einer versöhnten Welt wird“, wie Papst Leo XIV. bei seiner Amtseinführung predigt.

Papst eines Zeitenwandels

Es ist der Beginn eines neuen Pontifikats für eine auf 1,4 Milliarden Menschen angewachsene katholische Gemeinde, getragen von einem Mann mit missionarischem Geist, der vieles in einem ist: Augustiner, polyglotter Amerikaner, ein „Latin Yankee“, gereift in der Weltkirche, gefördert von Franziskus, der zugleich begreift, dass auf ihn neue, andere Herausforderungen zukommen.

Der mit Missio eng verbundene Kardinal Antoine Kambanda aus Ruanda, der am Konklave teilnahm, sieht in Leo XIV. einen Hirten, dessen Mitgefühl für die Armen und Schwachen an die Soziallehre der Kirche erinnert, die Papst Leo XIII. einst als Antwort auf die industrielle Revolution begründete. „Heute haben wir deren Äquivalent, die künstliche Intelligenz, von der wir befürchten, dass sie die Kluft zwischen Arm und Reich noch vergrößert. Der neue Papst hat ein Herz der Solidarität und Brüderlichkeit, das von sozialer Gerechtigkeit und Liebe geleitet wird.“

Robotik und KI. Maximale Individualisierung und Säkularisierung im Westen prallen auf ein Auseinanderklaffen der Erfahrungswelten im stetig wachsenden katholischen Afrika und Asien. Und das alles vor einem Bild der weltweiten Aufrüstung, der Konfrontationen, der Kriege. Leo XIV. wird zu einem Papst inmitten eines Epochenwandels werden. Einer, der das Rüstzeug mitbringt, diesem Antworten entgegenzusetzen.