Einmal Himmel, Hölle und zurück

Ein Friedhof in Südsudans Hauptstadt Juba wird zur letzten Zufluchtsstätte für Abertausende. Nun kämpft ein Österreicher dafür, dass die Kinder dort eine Zukunft jenseits der Gräber erhalten.

Reportage zum Anhören

Sanft und geradezu geräuschlos gleitet der in Gold ausgekleidete Aufzug nach oben. Die Tür öffnet sich. Elfte Etage. Gediegene Piano-Klänge empfangen die Gäste. Sogleich erscheint ein distinguierter Mann im weißen Hemd und führt durch eine Sitzmöbellandschaft im gedimmten Licht. In Konturen lassen sich Gruppen von Männern erspähen. Wortfetzen geben den Inhalt ihrer Gespräche preis – es geht um Geld, um Geschäfte, was sonst? Zwei gewaltige Bildschirme prangen an der Wand. Darauf laufen Nachrichten. In der Nacht sei am Rande der Hauptstadt ein Munitionsdepot explodiert. Die Regierung vermute Oppositionskräfte als Täter. Keiner der Anwesenden würdigt die Schirme auch nur eines Blickes. Letzte Sonnenstrahlen fallen durch die riesigen Glasfenster und tauchen das Lokal in ein gleißendes, goldenes Licht. Draußen, auf der Terrasse der „E11even Heaven Sky Bar“, testet der DJ gerade sein Mischpult, dreht die Bässe der Disco-Musik rauf und wieder runter. Bald werden junge Frauen in knappen Kleidern eintreffen. Eine weitere, wohl ausgelassene Nacht im „elften Himmel“ bahnt sich ihren Weg. Wäre da nicht …

Nah am Himmel

… der Blick von der Dach-Bar. Juba, die Hauptstadt des jüngsten Landes der Welt, liegt den Gästen an der Spitze des „Pyramid Continental“-Hotels förmlich zu Füßen. Doch Südsudans Metropole bietet wenig Erbauliches. Bloß ein paar der Häuser besitzen mehr als ein Stockwerk. Der Rest? Im besten Fall Hütten. Während die Speisekarte die Aussicht auf gegrillten norwegi-schen Lachs für 32 US-Dollar liefert, fällt der Blick nach unten auf die Wirklichkeit des ärmsten Landes Afrikas. Davor ist da noch das kühle, schimmernde Wasser des Pools dieses Fünfsterne-Hotels, auf dem die Dach-Bar thront. Weiße Liegestühle, kleine Beistelltischchen, darunter grün ausgelegter Kunst-rasen. Und gleich dahinter? Nur durch eine Straße und eine Steinmauer getrennt: die Hölle auf Erden. Hai Malakal. Ein Friedhof. Nichts Ungewöhnliches möchte man denken. Wären da nicht …

Unter der Erde

„Mir hat’s fast die Schuhe aus-gezogen, als ich das erste Mal dort reingegangen bin.“ Der Satz fällt früh und er stammt von einem Landsmann. Hans Rauscher, pensionierter Religionslehrer aus Desselbrunn bei Attnang-Puchheim. Kaum ein Österreicher dürfte den Südsudan so gut kennen wie er. Und Wenige, wenn überhaupt, haben in diesem so trostlosen Land mehr Menschen Hoffnung geschenkt. Er selbst würde das natürlich in all seiner Bescheidenheit in Abrede stellen.

Als die allewelt in einer früheren Ausgabe Rauschers Geschichte erzählte, waren viele ergriffen von dessen Tatendrang und Umsetzungskraft. Doch abseits der Marmelade, die er in Juba produziert, und um die sich die damalige Reportage drehte, blieb eines ausgespart: Sein Herzensprojekt. Sein Versuch, das surreale Oben dieser Rooftop-Bar und das vielleicht noch surrealer wirkende Unten des Friedhofs einander anzunähern. Zumindest in Ansätzen. Nach einem Glas Bier im „elften Himmel“ hat Rauscher jedenfalls genug. Die herausgeputzte Welt der winzigen Elite aus Geschäftsleuten, korrupten Politikern und Managern internationaler Hilfsorganisationen ist sichtlich nicht die seine und ebensowenig die unsere. „Kommt“, sagt er, „lasst uns lieber runtergehen.“

Als Hans Rauscher rund um die Unabhängigkeit des Südsudans vom muslimischen Norden im Jahr 2011 erstmals nach Juba kam, stieg er nicht etwa in einem mondänen Hotel wie diesem ab. Ganz im Gegenteil. Er schlief im simplen Gästehaus von Bischof Paride Taban, dem Prediger der Versöhnung in einem bald vom Bürgerkrieg zerfurchten Land. Nachts hörte Rauscher in seinem Zimmer immer wieder Schreie. Zudem drang erbärmlicher, beißender Gestank durch sein Fenster. In der Früh sagte ihm der Bischof, er solle ruhig mal auf die andere Seite der Mauer des Gästehauses gehen und nachschauen, was dort los sei. Als Rauscher es tat, stockte ihm der Atem. Kreuze, Gräber, Staub, Müll. Und dazwischen? Menschen.

In Hütten, die sie sich selbst aus Brettern, Planen und Wellblech zusammengezimmert hatten. Kein Wasser. Natürlich auch kein Strom. Einfach nichts. Und dann die Kinder. Überall. Sie liefen zwischen den bröckelnden, steinernen Gräbern umher, nicht ahnend, nicht wissend, was sich darunter verbirgt. Rauscher drang tiefer in den St. Mary’s Friedhof vor und war geschockt. Ganze Familien, die dort neben den Gräbern vor sich hinvegetierten. Teilnahmslos starrten sie ihn, den Fremden, an. Jeder Lebensgeist schien aus ihren Gesichtern entwichen. Rauscher blickte in die Mienen von lebendigen Toten. Mit den Wenigen, die noch etwas zu sagen hatten, begann er erste Gespräche und blieb doch ratlos.

Sie erzählten von Geistern und Dämonen, von dem, was sie verfolgte. Alles glich einem Blick in den Abgrund. Makaber, schaurig, erschütternd. Entsprechend verdattert kehrte er ins Gästehaus des Bischofs zurück. Der legte ihm die Hand auf die Schulter. Und sagte irgendwann: „Kannst du uns helfen, damit wir diesen Menschen helfen?“

Jetzt, Jahre später, und nach unzähligen Besuchen auf dem Friedhof, kehrt Hans Rauscher erneut an diesen Ort zurück. Von der Straße durch Steinmauern verdeckt, fällt nach Betreten des Areals der erste Blick auf die Kirche. Oder besser gesagt auf eine Wellblechbude mit einem Holzkreuz auf dem Dach. „Damals, als wir anfingen hier etwas zu tun, interessierte sich außer der Pfarre keiner für diese Menschen“, sagt Rauscher, um den sich rasch eine Traube aus Begrüßenden bildet. „Die Leute waren jedem egal. Die Stadt drohte sogar, sie irgendwann in der Nacht einfach zu vertreiben.“

Ein gutes Jahrzehnt verging. Und Hai Malakal, der zwanzig Hektar große Friedhof, füllte sich weiter. Nicht mit Toten, sondern Lebenden. Überlebenden. Sie alle waren vor dem sich ausbreitenden Bürgerkrieg in die Hauptstadt geflohen. Juba erschien ihnen noch sicher, nachdem ihre Dörfer niedergebrannt und ihre Rinder getötet worden waren. Die meisten gehören dem Volk der Mundari an, einer Ethnie von Viehzüchtern. Um all ihre Besitztümer gebracht, blieb ihnen in Juba kein anderer Ort als eben dieser Friedhof, auf dem sie Zuflucht gefunden hätten.

Von Geistern und Gott

„Keiner von uns hat sich das hier ausgesucht“, sagt Peter Gurak, der als einer der Ersten hier strandete. „Aber, was blieb uns denn übrig? Ein Zuhause haben wir keines mehr. Unser Vieh ist tot. Unser Land gehört längst anderen.“ Mit Schrecken erinnert er sich an die ersten Nächte zwischen den Gräbern. „Mulmig war einem da zumute“, sagt er, „gerade, wenn es dunkel wird. Manche berichteten bald von Geistern.“ Und man merkt den Blicken der um ihn Stehenden an, dass das kein Schabernack für sie ist. „Aber“, sagt Peter dann auch, und seine Stimme klingt dabei sehr bestimmt, „für mich gibt es nur einen Gott, unseren Herrn Jesus Christus, und der weiß, dass wir nicht gekommen sind, die Ruhe der Toten zu stören.“

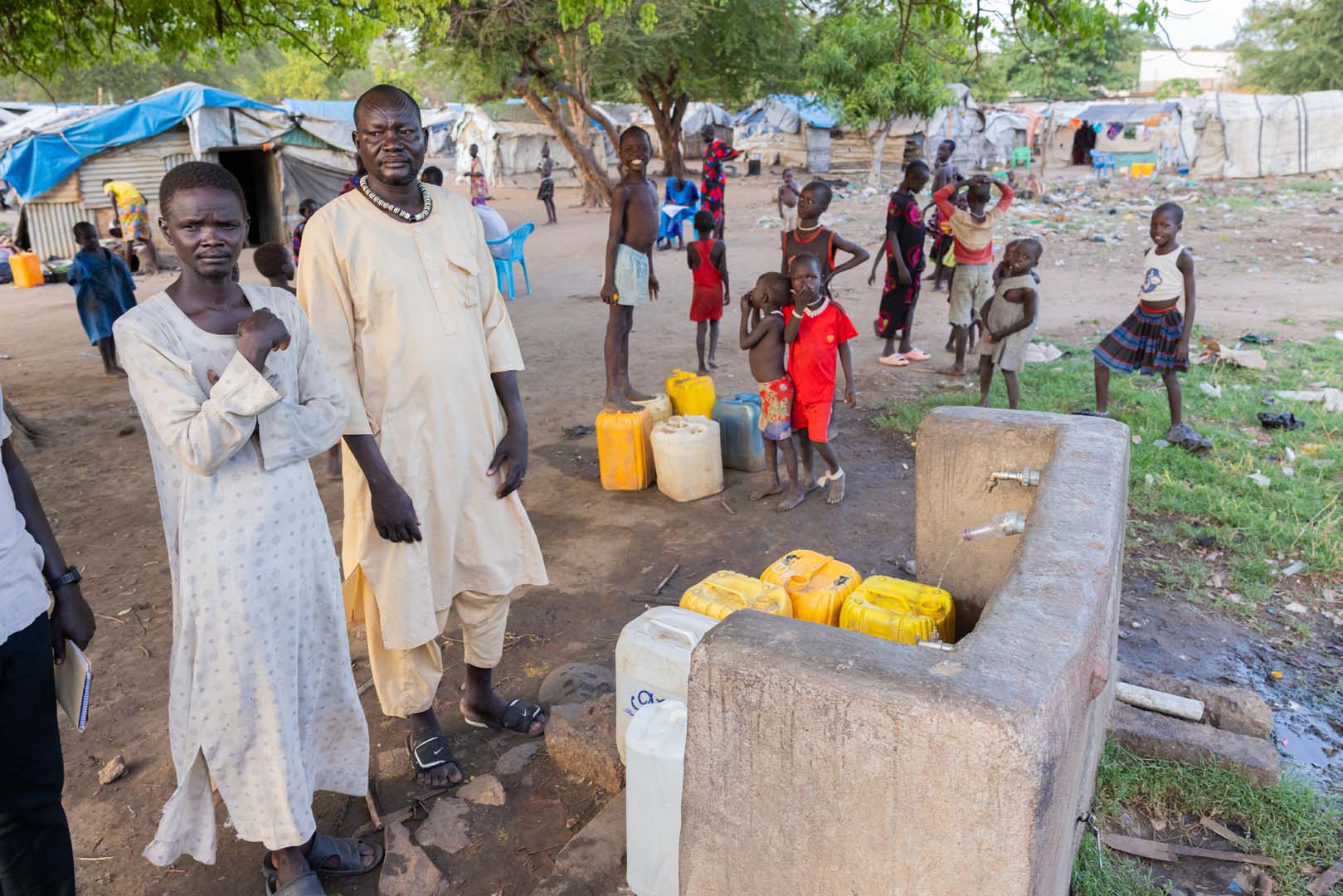

Hans Rauscher, der mit etlichen Projekten im Südsudan dabei hilft, die Lage der Menschen zu bessern, ruhte auch in Hai Malakal nicht. Mit den Spendengeldern seines kleinen Vereins „ProSudan“ ließ er bald Brunnen bohren, zu denen er nun führt. „Zuvor hatten die Menschen hier kein sauberes Wasser. Seuchen und Krankheiten breiteten sich aus. Die Frauen gingen mit ihren Kanistern weite Wege und mussten das Wasser teuer bezahlen.“

Gemeinsam mit den Vertretern der Pfarre begann Rauscher, eine Art Selbstverwaltung des Camps aufzubauen. So erhielt er rasch Kenntnis von Zahlen, die ihm das Ausmaß der Misere verdeutlichten. „Waren es am Beginn einige wenige Tausend, die hier lebten, dürften es mittlerweile wohl schon an die Zehntausend sein“, sagt er. Die Männer verdingen sich als Hilfskräfte auf dem nahen Konyo Konyo-Markt. Die Frauen flechten indes Körbe, die sie dort zu verkaufen versuchen. Viel mehr an möglichen Einkommensquellen gibt es nicht in einem Land, das seit Monaten nicht einmal mehr seinen Beamten, Lehrern und Polizisten Löhne ausbezahlt.

Schule heißt Hoffnung

Je länger Hans Rauscher durch das Camp streift, desto inniger werden seine Begegnungen mit den Menschen. Da eine Umarmung, dort ein Scherzchen, und überall das Angebot, auf einen Tee ins In-nere der Verschläge zu kommen. Einem Anpacker, wie Rauscher einer ist, war bald klar, dass er es kaum beim Brunnenbohren belassen würde. Gemeinsam mit Primo, dem Helfer des Diakons der örtlichen Pfarre, trieb ihn eine Frage um: Was, so pochte es nach jedem Besuch in seinem Herzen, soll nur aus all den Kindern dort werden? Keines von ihnen geht in die Schule. Nicht einem einzigen wird es so gelingen, diesen Ort des Schauers je hinter sich zu lassen. Anfangs dachte Rauscher noch, ein Schulbesuch würde an den Eltern scheitern, die ihre Kinder zum Arbeiten auf dem Markt bräuchten. Doch Männer wie Peter Gurak, der zu einem der „Chiefs“ im Camp aufstieg, beteuerten, dass sie ihre Kinder sofort zur Schule schicken würden, hätten sie nur das Geld dafür.

Nach der Rückkehr aus Juba begann Rauscher in Oberösterreich zu rechnen. 100 Dollar (ca. 85 Euro – Anm.), so hatte man ihm allerorts gesagt, fielen pro Schulkind und Jahr an Kosten an – für Hefte und Stifte, für die Uniform, für das, was die Lehrer anstatt des ausbleibenden Gehalts an Zuwendungen erwarten würden. „Mir kam die Idee von Patenschaften“, erinnert er sich, „damit wäre gesichert, dass ein Kind bis zum Abschluss an der Schule bleiben kann.“ Für die Zukunft von jedem dieser Kinder wäre damit in einem Land wie dem Südsudan gesorgt, in dem zwei Drittel der Menschen weder lesen noch schreiben lernten. „Zudem hat auch das Handwerk hier goldenen Boden“, sagt Rauscher, „einer, der rechnen kann und geschickt ist, wird nie mehr hungern müssen.“ Entsprechend inspiriert, kalkulierte er weiter, wie sich die Patenschaften mit seinem Verein stemmen ließen. Dank Spenden und dem Verkauf köstlicher Marmelade erzielt er Einkünfte, die direkt in seine Projekte fließen. „Aber jede dieser Patenschaften bedeutet auch Verantwortung“, ist ihm klar, „denn ich möchte nie einem Drittklässler sagen müssen, dass er nicht weiter in die Schule gehen kann, nur weil mir das Geld ausgegangen ist.“

Klassen statt Gräber

Welche Früchte Rauschers Engagement seither trug, zeigt sich, als Peter Gurak weg von den Gräbern, hin zu seiner Hütte führt. Dort lebt er mit seiner Frau und acht Kindern. Die zwei Großen, Richard und Emanuel, hocken drinnen vor ihren Heften. Begeistert berichten sie, wie viel Spaß ihnen das Lernen bereitet und nichts daran wirkt aufgesetzt oder erzwungen. Ganz im Gegenteil. „Durch die Stadt gehen und all das lesen zu können, was auf den Häusern steht, das hätte ich vor ein paar Jahren nicht einmal zu träumen gewagt“, sagt Richard, der 13 ist.

Und Emanuel, sein zwei Jahre älterer Bruder, hegt kühne Pläne. „Dort drüben später einmal zu arbeiten“, sagt er und deutet raus auf die glitzernde Glasfassade des „Pyramid Continental“-Hotels, „vielleicht als Kellner, Barmann oder gar als Manager, das wäre mein größter Traum.“

Dank Rauschers Patenschaften können bereits Dutzende Kinder die nahe gelegene Schule besuchen. Sie lernen, studieren und schaufeln sich so einen Weg frei, der sie weg von den Gräbern führt. Mit Hilfe von Missio, das Rauschers Projekt im Zuge des heurigen Weltmissions-Sonntags unterstützt, sollen bald noch mehr Kinder eingeschult werden. Beim Verlassen des Friedhofs fällt der Blick daher unweigerlich ein letztes Mal hoch zum Glaspalast des Pyramidenhotels gegenüber. Das Oben und das Unten, sie nähern sich tatsächlich an. Anfangs dachten alle, das sei unmöglich. Und daran hätte sich auch nichts geändert. Wäre da nicht … ja, die Hoffnung. Sowie ein Mann, der sie niemals verlor.